|

|

| ■基本的な事 |

| 道具を錆とカビと割れから守には、こまめな手入れと正しい保管しか無いのかなあと思います。一番の敵は人の汗 |

●ノコの手入れ ●ノコの手入れ

「電動ノコ」

電動ノコの手入れと言っても特に思いつかないが、時々は掃除機で内部の木粉を取りたいものです。カーボンブラシの出す火花で発火なんて事も無いとは言えません。煙が出た事は何回もあります。

「替え刃式ノコ」

替え刃式ノコは目立ての必要が無く手入れと言ったら、こまめな油引きをする事ぐらいです。参考画像のような物を作って、使う前に油を引き、使い終わったら油を引く。

|

●鉋の手入れ ●鉋の手入れ

鉋も使った後は必ず油を引くようにしています。一つには台の割れを防ぐためです。それと、逆目を防ぐため、木材に水を塗ってから鉋掛けをする事があります。この時は後で刃も抜いて、全体に油を付けておきます。

「鉋台の調整」鉋の下端(お腹の部分)は常に正しい状態にしておかないと、鉋掛けをしても材に正確な平面が出なかったり、鉋が掛からなくなったりします。下端定規や直定規を使っていつも確認しておきます。(調整の仕方については別の機会に)

|

●砥石の手入れ ●砥石の手入れ

「砥石の平面」砥石の表面は常に正しい平面でないと、刃物の刃が正しく研げません。研いで行く内、真ん中がへこんできます。一番簡単な平面を出す方法として、砥石を互いに摺り合わすことです。私は粗砥を除いて同じ砥石を二つ用意しています。(人工砥石なので二つ買っても負担にならない)

|

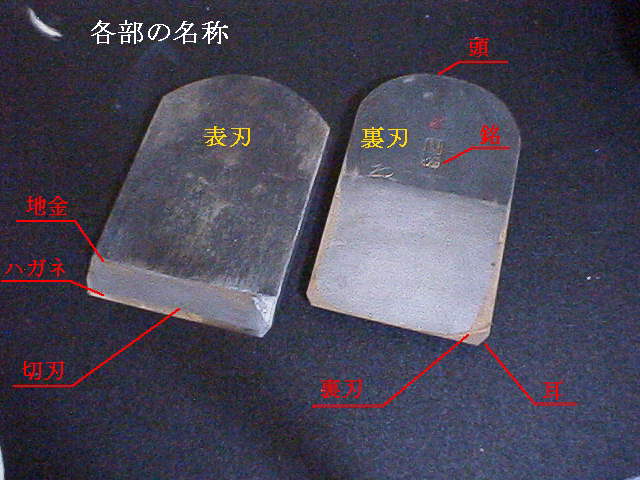

●刃物の研ぎ方 ●刃物の研ぎ方

刃は使うたびに刃先が摩耗して、切れ味が落ちていきます。特に鉋刃などは常に鋭利な状態を保たないと、逆目が取れなかったり、食い込みが悪くなったりします。

刃物を研いでいく手順としては次の3段階に分けられる。ただし、刃の状態によっては省略出来る。

刃物の研磨で一番大切なのが、正しい姿勢と刃の角度を一定に保つことです。刃の角度を一定に保つ治具も売られていますが、やはり身体で憶える方が賢明かと思う。

刃を両手で保持したら、手で押すのではなく、腰から上を使って身体全体で押すように研ぐ。

注意! 裏刃は特別な場合を除き、粗砥、中砥では砥がない事。

○粗砥ぎ

粗砥を使い、刃先の大体の角度を決めたり、刃こぼれした刃先を整えます。刃の状態によっては省略します。

○中砥ぎ

研磨で中砥ぎが一番大事な作業です。中砥で刃先を完全な状態に持っていく。(刃先全体に、縁のように見える刃返りが出るのを目安にする。)

加熱されて長い間に焼きが落ちる事があるので、砥石の面に常に水を掛けながら研ぐ事。

○仕上げ

最後に仕上砥石を使って表刃と裏刃を鋭利な状態に仕上げる。(鏡のような状態)研ぎ方としては、表を7回研いだら裏を3回研ぐ感じで、時々指で刃返りが残っていないか確認する。

研いでいく内に砥くそ(黒いかす)が出てきても取り除く必要はないが、刃返りが取れて砥石の面に残っていたら取り除かないと、刃に傷が着く。

○最後に

刃物の研磨は決して楽しい作業ではないのですが、木工の全体の1/3は刃物の研磨に時間を取られます。研磨も木工の一部と割り切り、楽しく研ぎましょう。

|

|

|

|

|

●源さんの独り言 ●源さんの独り言

鉋にしても鑿にしても、よく切れる切れないは「研ぐ腕」によるところが多いと思います。砥いだ直後はよく切れるが、すぐに切れなくなるのは刃物の品質によるところが多い。一度だけ「本職の大工さんの鉋」を借りて逆目の立ちやすい木を削ったことがありますが、その切れ味に驚きました。時々その大工さんに鉋の研ぎ具合を見てもらいますが、鉋は見ないで「削った木の表面」しか見ません。

(最近は少し誉めてもらえるようになりました。)

|