第3回「あぐら椅子」 |

| 3回目は、突然ホゾ組が入る椅子の製作工程を掲載します。友人の希望であぐらがかける椅子と言うことで図面を引いたのですが、大きさやデザインでどおしてもベンチ風になってしまい、形が決まるまで3年も掛かってしまいました。悩んだ末の形がこのデザインで、良いか悪いかは別にして、CADで書くと形やデザインをある程度確認でき、画像に変換して着色すればイメージも掴むことが出来ます。 |

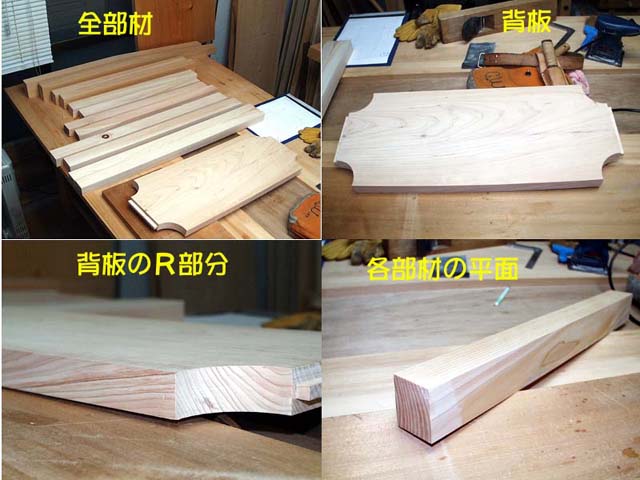

1 部材の準備 1 部材の準備

平面だしや鉋掛けは省略しますが、画像のように部材を用意します。何回も書きますが、この部材の平面がきちんと出ていないと、組み立てたときに、捻れや隙間が出来ます。

背板のRですが、ベニヤ板の型枠を使いルーターで処理します。外向きのRは(座板がそうですが)鋸と鉋、ノミを使って加工出来ますが、内向きのRはルーターかジグソーで加工しないと気の遠くなる作業になります。 |

2 ホゾ穴加工 2 ホゾ穴加工

ホゾ穴の墨だしは、縦線は罫引きで、横線は白書きで正確に入れていきます。この時、余分に引きますと(はみ出すと)傷になるので、どちらかと言うと足らないくらいが丁度良いと思う。

ホゾ穴を空けるのには、角のみ盤がスピードと正確さから言うと勝る物はありません。画像の「角のみ盤」はマキタの製で、本格的な物ではありませんが、十二分に働いてくれています。 ホゾ穴を空けるのには、角のみ盤がスピードと正確さから言うと勝る物はありません。画像の「角のみ盤」はマキタの製で、本格的な物ではありませんが、十二分に働いてくれています。

画像の角のみは9.5mmの刃を使い、後で10mmまで手のみで加工します。バイスに固定した部材を少しずつずらして空けます。手で空ける場合は、木工用ドリルで下穴を空けてから、ノミで加工して行くしかないでしょう。 |

3 ホゾ加工 3 ホゾ加工

ホゾの継ぎ目の部分の線を正確に引き、次にホゾ部の線を罫引きで引きます。まず、縦挽き鋸でホゾ部を、この場合4本挽きます。次に継ぎ目の部分(横)を4面挽き、余分な部分が落とせます。

画像の鋸は、ゼットソーの8寸目縦挽きで、線からチョイい外側を挽きます。(親指の爪を利用してミリミリの(寸法では表現できない位置)調整をすると上手くいきます。)

ホゾの継ぎ目の部分は、線のほぼ真上に軽く2mm程度の切り目を、まず4面入れてから(ぐるりと1周)最後に切断箇所まで切ります。 |

4 組み立て 4 組み立て

椅子の組み立ては、まず始めに左右の面を組みます。ホゾの大きさを、際鉋やノミで調整しながら組みます。

ここでの重要な点は、ホゾの左右の幅がきついと、組んだときに脚部が縦に割れることがあるので、手で押し込めばなんとか入る程度のきつさにすることです。ホゾ穴は、縦方向には強いのですが、横方向に対しては非常に弱い物です。

ホゾは予めくさびを打ち込むための切り込みを入れておきます。(鋸などで)また、縦方向に強いと言っても、前脚の最上部などは、端までの寸法が少ないので、画像のように予め長めに作っておき、くさびを打った後で切り落とします。 ホゾは予めくさびを打ち込むための切り込みを入れておきます。(鋸などで)また、縦方向に強いと言っても、前脚の最上部などは、端までの寸法が少ないので、画像のように予め長めに作っておき、くさびを打った後で切り落とします。 |

5 固定 5 固定

組み立てた物は、木工ボンドを着けたくさびを打ち込み、端金などで締め付けて一晩固定しておきます。座板は台の部分と直接木ねじなどで固定しないで、駒止と言って木片を介して木ねじで固定します。これは座板が年月とともに収縮する場合に割れたりすることを防ぐのと、補修を容易にするためです。

(▼駒止の参考画像を見る。) |

オイルを塗り込み、完成した椅子の画像を見て下さい。

なお、この画像は源さんの作品集の物と同じ画像です。

|