仜俬倂俠偑娗棟偟偰偄傞寏椶 仜俬倂俠偑娗棟偟偰偄傞寏椶

俬倂俠偑娗棟懳徾偲偟偰偄傞偺偼丄慡悽奅偱栺俉侽庬偄傞寏椶偺拞偱丄僔儘僫僈僗僋僕儔丄儈儞僋僋僕儔側偳偺戝宆寏椶寁侾俁庬丅偦傟埲奜偺寏椶偼懳徾偲偟偰偄傑偣傫丅擔杮偱偼尰嵼丄俬倂俠偺娗棟懳徾偲偝傟側偄僣僠僋僕儔傗僑儞僪僂僋僕儔傪曔傞彫宆曔寏偲丄僀僔僀儖僇側偳傪懳徾偲偡傞僀儖僇嫏嬈偑丄崙傗帺帯懱偺娗棟壓偱峴傢傟偰偄傑偡丅

仭戝宆寏椶

僔儘僫僈僗僋僕儔偼抧媴忋偱嵟傕戝偒側摦暔偱丄懱挿偼俁係儊乕僩儖偵傕払偟偨婰榐偑偁傝傑偡丅侾侽嵨慜屻偱惉弉偡傞儊僗偼丄俀乣俁擭偵侾夞弌嶻偟傑偡丅儈儞僋僋僕儔偼俇乣俈嵨偱惉弉偟丄傎傏侾擭偵侾夞弌嶻偟傑偡丅懠偺寏椶偵斾傋嫮偄斏怋椡傕偭偰偄傞偨傔丄帩懕揑偵棙梡偱偒傞朙晉側帒尮偱偡丅 |

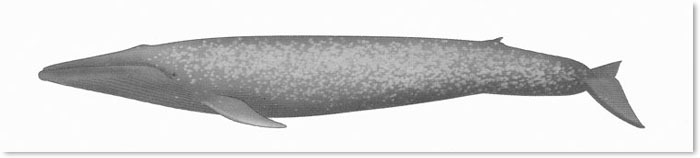

丒僔儘僫僈僗僋僕儔

懱挿偼俀俆倣埲忋偵側傝丄懱廳侾侽侽僩儞乣侾俆侽僩儞丄夁嫀抧媴忋偵惗懅偟偨惗暔偺拞偱嵟戝偺惗偒暔偱偡丅撿昘梞偺僔儘僫僈僗僋僕儔偼丄傎偲傫偳僆僉傾儈偩偗偟偐怘傋偢丄憹偊懕偗傞撿昘梞偺儈儞僋僋僕儔傕嫑埲奜偵僆僉傾儈傪怘傋傞偨傔丄愨柵忬懺偐傜偺夞暅偑抶傟偰偄傞偲尵傢傟偰偄傑偡丅 |

|

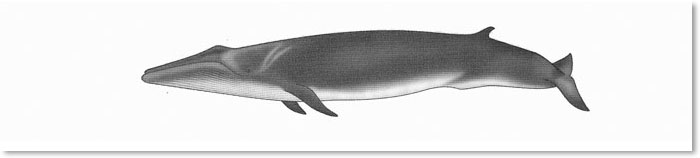

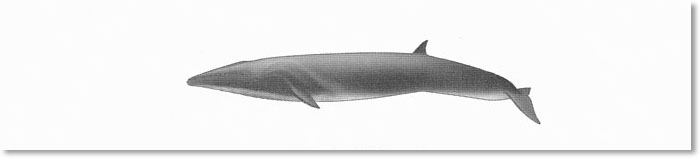

丒僫僈僗僋僕儔

懱挿偼俀侽倣丄懱廳係俆乣俈俆僩儞丄僔儘僫僈僗僋僕儔偵偮偄偱戝偒側惗偒暔偱丄垷擬懷偐傜嬌抧偵偐偗偰峀偔暘晍偟偰偄傞偑丄愒摴晅嬤偱偼傎偲傫偳偄傑偣傫丅撿杒椉嬌偱偺岎棳偼側偔丄杒懢暯梞偲杒戝惣梞偱傕暿偺屄懱孮偑偄傞丅 |

|

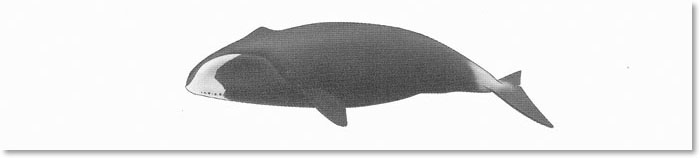

丒儂僢僉儑僋僋僕儔

懱挿偼侾俆倣慜屻丄懱廳偼俆侽乣侾侽侽僩儞 |

|

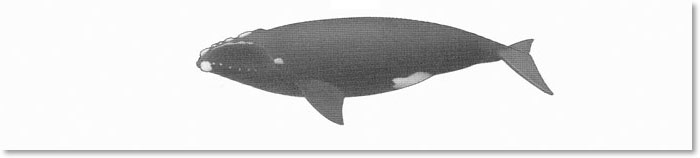

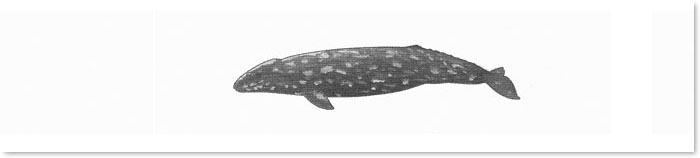

丒僙儈僋僕儔

懱挿偼侾俆倣慜屻丄懱廳偼係侽乣俉侽僩儞丄 僙儈僋僕儔偼愄偐傜擔杮偺奊偵昤偐傟偰偄偨僋僕儔偱偁傝丄攚偺嬋慄偺旤偟偝偐傜乽攚旤寏乿偲偄偆柤慜偑偮偗傜傟偨丅摦偒偑抶偄偺偱擏丄桘丄僋僕儔僸僎栚揑偱棎妉偝傟尰嵼偱偼曔妉偑嬛巭偝傟偰偄傞丅

撿敿媴偵惗懅偡傞乽儈僫儈僙儈僋僕儔乿偲杒敿媴偺乽僉僞僙儈僋僕儔乿偵暘偐傟丄忋偁偛偺愭偵儃儞僱僢僩偲偄偆偙傇忬偺棽婲偑偁傝丄偙傟偵傛偭偰屄懱幆暿偑弌棃傑偡丅傑偨丄倁帤宆偺僽儘乕乮挭悂偒乯偑摿挜偱偡丅 |

|

丒僀儚僔僋僕儔

懱挿偼侾俆倣慜屻丄懱廳偼侾俆乣俀俆僩儞丄僫僈僗僋僕儔傛傝彫偝偔丄僯僞儕僋僕儔傛傝戝偒偄僀儚僔僋僕儔偼懠庬偲摨條丄懱偼棳慄宆偱丄偔偪偽偟偼暆峀偱暯傜側U帤宆偱偡丅暚婥岴偐傜偔偪偽偟偺愭抂偵偐偗偰廲偵憱傞尠挊側偆偹偑偁傝傑偡丅

|

|

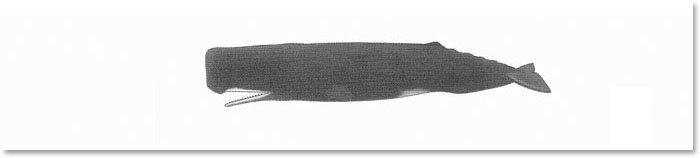

丒儅僢僐僂僋僕儔

懱挿偼侾俆乣俀侽倣慜屻丄懱廳偼係侽乣俆侽僩儞丄 儅僢僐僂僋僕儔偼僴僋僕儔偺拞偱嵟傕戝偒偔丄帟偺偁傞摦暔偱偼悽奅偱嵟戝偱丄儅僢僐僂僋僕儔偺嫄戝側摢偍傛傃摿庩側宍偼僋僕儔偺揟宆揑側椺偱偁傞丅

儅僢僐僂僋僕儔偺摢晹偼丄僋僕儔椶偺拞偱傕椺奜揑偵旕忢偵嫄戝偱丄摿偵僆僗偱偼丄偦偺懱挿偺3暘偺1偵払偡傞

榓柤偺儅僢僐僂僋僕儔偺桼棃偼丄傑傟偵挵撪偵偐傜敪尒偝傟傞釒乮偙傇乯偐傜丄棾煹崄乮傝傘偆偤傫偙偆乯偲傛偽傟傞枙崄偵帡偨崄傝偺偡傞崄椏偑嵦傟傞偨傔偱偡丅摢晹偺宍忬偑摿挜揑偱丄僋僕儔偺奊傪昤偔偲偒偺僆乕僜僪僢僋僗側宍偲偟偰恊偟傑傟偰偄傑偡丅 |

|

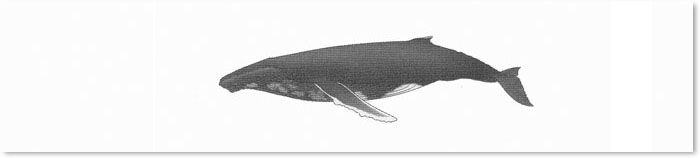

丒僓僩僂僋僕儔

懱挿偼侾俆倣慜屻丄懱挿偼俀俆乣俁俆僩儞丄旜傃傟偺棤懁偺柾條偱屄懱傪幆暿偱傑偡傞丅嫻傃傟偼挿偔丄婫愡偵偲傕側偭偰夞梀偟丄傾儔僗僇偺傕偺偼搤偼弌嶻偲堢帣偺偨傔丄僴儚僀側偳偺抔偐偄奀傊堏摦偟傑偡丅僆僗偼斏怋婜偵乽壧乿傪偔傝偐偊偟壧偆帠偑抦傜傟偰偄傑偡丅

挭悂偒傪3乣4夞偟偨屻偵愽悈偡傞丅 |

|

丒僐僋僋僕儔

懱挿偼侾俆倣慜屻丄懱廳偼侾係乣俁俆僩儞丄摢偼忋偐傜尒傞偲嶰妏宍偱丄忋妠偼僙儈僋僕儔傗儂僢僉儑僋僋僕儔偺妠偺儔僀儞偲斾傋傞偲彮乆傾乕僠宆偵側偭偰偄傑偡丅嫻傃傟偼峀偔丄僷僪儖忬偱偡丅僐僋僋僕儔偼僙儈僋僕儔偺傛偆偵攚傃傟偑偁傝傑偣傫丅 |

|

丒僯僞儕僋僕儔

懱挿偼侾俆倣慜屻丄懱廳偼俀俆僩儞慜屻丄僀儖僇偺傛偆側旤偟偄姍宍偺攚昲傪傕偭偰偄偰丄僗儅乕僩側懱偮偒偼丄悈拞惗妶偵嬌尷傑偱揔墳偟偨棳慄宍偱丄僋僕儔傜偟偄僋僕儔偱偱偡丅奜尒忋偺摿挜偼丄旲岴慜曽偐傜暙乮傆傫乯抂偵岦偆俁杮偺椗慄偱偱偡丅

僯僞儕僋僕儔偼戝偒側孮傟偼偮偔傜偢丄捠忢扨撈偐俀摢偱峴摦偟偰偄傑偡丅奀悈壏搙俀侽亷埲忋偺壏抔側悈堟傪岲傒丄擬懷偐傜壏懷奀堟偵惗懅偟傑偡丅懠偺僫僈僗僋僕儔椶偼撿杒夞梀傪峴偄傑偡偑丄僯僞儕僋僕儔偼掕廧惈偑嫮偔婫愡揑側夞梀偼峴傢偢丄塧惗暔偺堏摦偵敽偆彫婯柾側夞梀傪峴偆掱搙偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅僯僞儕僋僕儔偼丄偐偮偰僀儚僔僋僕儔偲崿摨偝傟偰偄傑偟偨丅乽僯僞儕乿偲偄偆偺偼丄僀儚僔僋僕儔偵帡偰偄傞偲偙傠偐傜偮偗傜傟偨傕偺偱偡丅 |

|

丒儈儞僋僋僕儔

懱挿偼侾侽倣慜屻丄懱廳偼俆乣俉僩儞丄僫僈僗僋僕儔椶偱偼嵟彫偺庬偱丄偍傕偵奜梞惈偱夞梀傪偟傑偡丅悈偵傕偖傞偲偒偵懱傪戝偒偔嬋偘傞偑丄旜傃傟傪悈忋偵傕偪忋偘偨傝偼偟傑偣傫丅廃攇悢80Hz乣20kHz偺僷儖僗壒傗僋儕僢僋壒丄僽乕僽乕偲偄偆惡側偳傪敪偟偰僐儈儏僯働乕僔儑儞傪偡傞偙偲偑抦傜傟偰偄傑偡丅 |

|

|

仭彫宆寏椶乮俬倂俠偺娗棟懳徾奜乯

僣僠僋僕儔丄僑儞僪僂僋僕儔丄偦偺懠懡偔偺僀儖僇椶傪彫宆寏椶偲偄偄丄俬倂俠偺娗棟奜偱偡丅僀儖僇偲偼晛捠丄懱挿係儊乕僩儖埲壓偺寏傪巜偟傑偡丅

|

僣僠僋僕儔

懱挿偼俋乣侾侽倣丄懱廳俋乣侾侽僩儞丄杒懢暯梞丄擔杮奀丄僆儂乕僣僋奀丄儀乕儕儞僋奀偵偟偐惗懅偟側偄偺偱榓壧嶳導懢抧壂偱偼尒傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅丅慡懱揑偵奃崟傑偨偼奃拑怓偱丄暊晹偼傗傗敄偄丅乽偍偱偙乿偲挿偄偔偪偽偟偑摿挜偱丄偐側傝怺偔挿帪娫愽悈偡傞丅捠忢30乣50暘丅塧偼僀僇椶傗掙惗嫑椶偑庡偱偁傞丅

擔杮惌晎娗妽偺壓丄嫋壜偝傟偰杒奀摴傪拞怱偵曔妉偝傟偰偄傑偡丅 |

|

|

僑儞僪僂僋僕儔乮儅僑儞僪僂乯

懱挿偼係乣俆倣丄懱廳偼俀乣俁僩儞丄懱怓偼崟傑偨偼崟妼怓丅摢偑扢宆偱娵偔戝偒偔丄偔偪偽偟偑側偄丅捠忢15乣40摢偔傜偄偱峴摦偟傑偡丅 悽奅拞偐側傝峀偔暘晍偟偰偄傑偡偑丄擔杮嬤奀偱偼挾巕偐傜壂撽偵偐偗偰惗懅偟丄杒奀摴偺懢暯梞娸偐傜挾巕偵偐偗偰偼僞僢僷僫僈偲屇偽傟傞儅僑儞僪僂偲摨庬偑惗懅偟傑偡丅

擔杮惌晎娗妽偺壓丄嫋壜偝傟偰懢抧傗榓揷傪婎抧偲偟偰曔妉偝傟偰偄傑偡丅

乮彯儅僑儞僪僂偼懢抧偺捛崬傒嫏傗壂撽偵偍偄偰傕曔妉偝傟偰偄傞乯 |

|

|

僴僫僑儞僪僂

懱挿偼俀乣俁倣丄懱廳偼侾乣俀僩儞丄

懱怓偼崟妼怓偱丄偔偪偽偟偼側偄丅捠忢50摢埲壓偱峴摦偡傞偑丄100摢埲忋偺孮傪嶌傞偙偲傕偁傞丅 壏懷偐傜擬懷偵偐偗偰暆峀偔暘晍丅擔杮偺懢暯梞娸壂崌偱傕偭偲傕昿斏偵弌尰偡傞丅

擔杮惌晎娗妽偺壓丄嫋壜偝傟偰懢抧傪婎抧偲偟偰曔妉偝傟偰偄傑偡丅

乮彯僴僫僑儞僪僂偼懢抧偺捛偄崬傒嫏偵偍偄偰傕曔妉偝傟偰偄傞乯 |

|

|